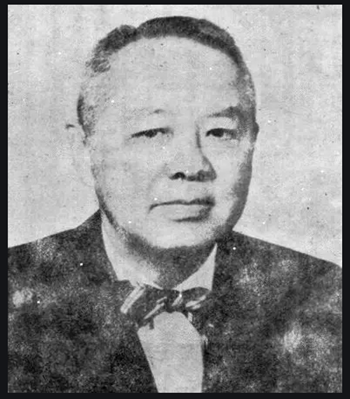

(对案例进行概括描述,包括具体内容,教学方法,信息化手段,引入思政内容及方式等设计方案,字数不超过1500字) 案例如下: 具体内容:抑制胃液分泌的因素——脂肪及其分解产物。 教学方法:启发式、引导式等。 信息化手段:线下教学多媒体讲授或线上教学平台教授。 思政内容:追忆中国生理学奠基人—林可胜教授。 每每讲到《消化系统的功能》中抑制胃液分泌的因素--脂肪及其分解产物,不得不提到对此作出巨大研究成果的北京协和医院第一位华裔教授林可胜教授的名字。林可胜出生在新加坡,祖籍福建,其父林文庆是首位获得维多利亚女王奖学金的华人。1913年,林可胜进入爱丁堡大学学习医学。第一次世界大战爆发后,林可胜志愿入伍,教授新兵战地救护训练工作。但印度远征军的新兵歧视华人,拒绝听从林可胜的指挥,这对林可胜的自尊心造成了巨大伤害。因此,林可胜终其一生都努力工作,以实际行动证明中国人不比任何其他民族逊色。 1924年,27岁的林可胜被北京协和医学院聘为客座教授,这是协和医学院历史上的首位华裔教授。3年后,林可胜被聘为生理学教授兼系主任。林教授具有非凡的人格魅力,入职协和后,短时间内就聚集了大批人才,如张锡均、冯德培等。在教学上,林可胜注重实验课和技术训练,所以他培养的学生实验操作能力都很强。他在协和工作的10多年中,培养了许多青年生理学工作者,因此协和的影响惠及我国医学院校、综合性大学的生理学系以及一些研究机构。 不过,林可胜不只是科学大师,还是一位有强烈民族意识和自尊心的爱国者。“七七事变”前夕,林可胜选择了投笔从戎,走到了抗战的前线。他还希望协和改变办学方针为抗日服务。林教授凭借自己的声望和影响,振臂一呼,大批协和人云集到抗战前线,在红十字总会设立一个经常性的救护组织,以流动救护队作为救护单位,取得了良好的成效,扩展了红十字会的救护规模,填补了军医救护的不足。1938年初,以流动救护队为基础的救护总队成立,林可胜任总队长。救护总队的工作重点是在抗战前线救护伤病员,对他们进行外科手术、骨折矫治、X光检查、细菌检验、特别营养以及战伤护理等,救护队成为全国抗战救护的中心。由于林可胜的国际声望,救护总队还得到国际进步团体、个人以及爱国华侨的广泛支持。林可胜在任6年,募款总额达6600万美元之巨,药品器械堆积成山,中国疟疾没能成灾就与此有关。救护总站先后派遣了一百多个救护队分赴各战区,他们的足迹几乎遍及全国,除战区以外,同时也派出医疗队赴延安等敌后抗日根据地,协助八路军、新四军,为伤病员及群众服务。 1949年,林可胜前往美国,重新回到实验室开始他的神经生理学研究,先后发表论文约20篇。他以自己杰出的科研水平和在科学事业上的组织才能,赢得了国际科学界的尊敬。 林可胜教授,作为蜚声国际的生理学家,在消化生理学与痛觉生理学两个领域成就卓越。他又是一位赤诚的爱国主义者,在中国人民反抗日本侵略的战争中,毅然决然地与祖国同胞一起共赴国难,为中华民族的解放事业做出了极其可贵的贡献。

学生活动: 1.布置课后作业:通过qq群或者线下课堂布置课后作业,加深学生对所学知识的理解和掌握。 2.评选优秀作业:qq群要求学生手写拍照上传。 3.优秀作业讲评:下次课前展示优秀作业,同时也作为复习旧课和引入新课内容切入点。 |